Бензин или дизель – на чем Россия поедет в будущее

Цены солярки и бензина на АЗС практически сравнялись

Сказки, не ставшие былью

Правительство России давно пытается найти универсальное решение для транспортной системы страны. С завидной регулярностью принимаются постановления и программы, регламентирующие развитие отечественной энергетики. Например, 5 августа 2021 года премьер Мишустин подписал «Концепцию развития водородной энергетики в Российской Федерации». В частности, в планах было создание опытных образцов тяжелой техники на водородном топливе. Дееспособных образцов до сих пор не видно и не слышно, но вот представительский «Аурус» на топливных элементах не первый год появляется в новостных сводках. Собственно, на этом и все.

Программа была ориентирована на возможный рост потребления водорода за рубежом – Россия в этом случае могла бы стать экспортером. Примечательно, что синтез водорода предусматривался преимущественно из природного газа, с которым у страны проблем пока нет. Экспортные рынки закрылись, а которые не закрылись, водород покупать у России точно не будут. Не сложилось и с внутренней повесткой. Стоить вспомнить и про инициативу с переводом автомобилей (в том числе и частных) на газомоторное топливо.

Подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива» стартовала в 2018 году, но с тех пор так и не показала значимого результата. И это не первая государственная инициатива – первые попытки стимулировать внутреннее потребление газа на транспорте датируются 2013 годом. Сразу стоит сделать оговорку – в программе речь идет о переводе транспортных средств на сжатый метан или, по-другому, компримированный природный газ. Об успешности очень хорошо сигнализируют цифры. На метане катаются чуть больше 340 тысяч транспортных средств, при том что всего в России 62 миллиона колесной и гусеничной техники. На солярке и бензине по-прежнему работают более 90 процентов техники различного назначения.

Не шевелится и «Газпром», потерявший львиную долю доходов после отпавшего европейского рынка. Казалось бы, инвестируй в газозаправочные станции, в НИОКР по газовой теме, разрабатывай соответствующую автомобильную оснастку. И народ пойдет в тему. По крайней мере, крупные перевозчики. Из серьезных заказчиков пока только отметился Санкт-Петербург, закупающий городские автобусы на метане. Москва, напротив, предпочитает электробусы. Кстати, об электрическом транспорте. В архивах Правительства есть и такие программы развития. В 2021 году приняли «Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года», которую пока не отменили. А зря. Например, в текущем году планировали выпустить 44 тысячи «электротранспортных средств», а в прошлом – 17 500 единиц. Здесь полный провал.

На середину текущего года в стране зарегистрировано 65,2 тысячи «электричек». Разумеется, большая часть не произведена в России, а привезена из-за рубежа. А еще по всей стране должны быть в строю не менее 10 тысяч медленных зарядных станций – это которые заряжают электрокар за несколько часов. Высокотехнологичных быстрых станций ожидали к концу 2025 года в количестве 5791. Сказки, которые никогда не станут былью. На деле в России сейчас около восьми тысяч зарядок, из которых 65 процентов медленные. В Программе, к слову, коснулись и водородной энергетики – до 2030 года в России должно появиться не менее тысячи заправок.

Осталось чуть больше четырех лет. Ждем. Можно долго спорить о целесообразности электрического транспорта, но, похоже, в руководстве отрасли решили с ним окончательно распрощаться – с января 2025 года введены фактически заградительные пошлины на ввоз в размере 667 тысяч рублей. Насколько электромобили близки народу, очень хорошо иллюстрирует ожидаемая цена на небольшой по габаритам «Атом». Стоимость машинки прогнозируют в диапазоне от 3 до 4 млн рублей. Все-таки электромобиль в России остается роскошью, а не средством передвижения.

Плюс дизелизация всей страны

Реальный взгляд на действительность заставляет задуматься о старом-добром дизельном топливе. И контекст подходящий. Отечественные НПЗ подвергаются беспрецедентным атакам со стороны киевского режима. И за три года не найден эффективный рецепт обороны. Будет ли он найден в будущем и прекратятся ли налеты БПЛА, неизвестно. В любом случае, Украина еще долго будет представлять опасность для нефтеперерабатывающей промышленности России. Складывается парадоксальная ситуация. Украина декларирует своей целью снижение производства солярки, основного топлива специальной военной операции. На деле же снижается генерация бензина.

А дизельное топливо как шло на экспорт, так и идет. Российские НПЗ производят солярку с большим избытком. Дело здесь в простой математике. Из 159 литров нефти – это один баррель – ректификацией получают около сотню литров бензина и всего 30 литров дизельного топлива. Несмотря на расхожее мнение, что солярка стоит копейки, её производство дороже выгонки бензина. Перегонять нефть приходится глубже, дополнительно проводить гидрокрекинг и коксирование, а также вводить целый спектр добавок. Например, для большей морозостойкости.

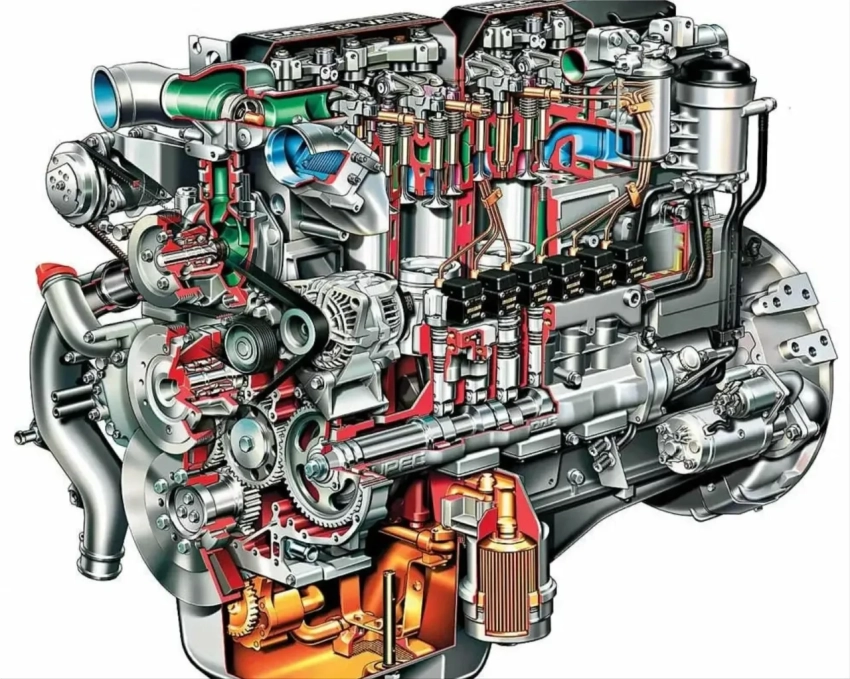

Дизельный мотор, при всех прочих равных, сложнее и дороже бензинового. Но выигрывает по эксплуатационным характеристикам

С учетом того, что солярка активно идет на экспорт, цена на заправках покупателей точно не радует. Но сейчас ситуация резко изменилась, и разница между бензином и дизтопливом почти сравнялась. При этом бензина хронически не хватает. Не пора ли задуматься о переориентировании отечественного автопрома на дизельные двигатели? Автобусы, грузовики и легкий коммерческий транспорт давно на тяжелом топливе, но, судя по всему, не они делают кассу нефтепереработчикам. Простой поток отпускников на личном автотранспорте способен заметно поднять стоимость бензина на заправках. Напомним, что дизельное топливо производится в избытке и активно вывозится танкерами за рубеж. Отечественная программа легкового дизелестроения могла бы сгладить существующий дисбаланс в потреблении и производстве топлива. Пока же в стране только 6 процентов легковых автомобилей на солярке.

Но по опросам, до четверти автолюбителей хотели бы владеть дизельной машиной. Не стоит смотреть в этой истории на Запад. После «дизельгейта» в США машины на тяжелом топливе оказались почти вне закона – много сажи, оксидов азота и прочих неприятностей. Дизель стал настоящим «козлом отпущения», на которого свесили все экологические грехи, не особо включая мозги при этом. Причем по всем теоретическим раскладам КПД дизельного мотора выше бензинового, количество вредных примесей при правильной фильтрации меньше, а расход топлива ниже. В России, с учетом почти сравнявшихся цен на бензин и дизель, настало время дизелизации. Например, как элемента суверенной экономики и промышленности. Но не все так просто.

В России практически не осталось своей школы малолитражного дизелестроения. Для внедорожников УАЗ на Заволжском моторном заводе какое-то время выпускали дизель ЗМЗ-514, но позже отказались – импортные аналоги, как это часто бывает, оказались дешевле и эффективнее. На АвтоВАЗе еще в 80-е годы экспериментировали с малогабаритными и высокофорсированными дизелями. В прототипах ходил мотор ВАЗ-341, но технический уровень предприятия того времени не позволял выполнить изделие с достаточным качеством. Напомним, что основные сложности дизельного мотора заключаются в топливной аппаратуре (ТНВД – топливный насос высокого давления) и большей точности и прочности узлов.

Степень сжатия в цилиндре дизеля несравнимо выше, чем у бензинового аналога, отсюда и большая претенциозность в изготовлении. В общем, АвтоВАЗ в 80-е не вытянул проекта легкового дизеля, но не отказался от него окончательно. В начале 2000-х годов на универсалы ВАЗ-2104 устанавливали барнаульские дизели с топливной аппаратурой Bosch, но они не отличались выдающейся надежностью. После этого на тольяттинские машины эпизодично ставили импортные дизельные агрегаты.

При всей сложности разработки массового дизеля для легкового транспорта, ничего невозможного в этом нет. Моторостроители в России, к счастью, еще остались. За пару-тройку лет создать дизель на базе существующего бензинового аналога вполне возможно. Или даже построить с чистого листа. Денег понадобится немало, но дело не только в финансах. Необходима программа государственного стимулирования покупки именно дизельных машин. При всех прочих равных, авто на тяжелом топливе дороже бензинового. Хотя и обладает массой потребительских преимуществ – тяга с низких оборотов, низкий расход и большой запас хода.

Прямое субсидирование, льготные кредиты и прочие инструменты для смягчения финансовой нагрузки в руках государства точно имеются. Например, для дизелей на первых порах можно отменить транспортный налог. Сейчас в отношении импортных (прежде всего, китайских) автомобилей применяются очень немаленькие ввозные пошлины. Для дизелизации личного автопарка россиян неплохо бы выборочно снизить сборы с машин на тяжелом топливе. Другое дело, что в Китае таких машин исчезающе мало, но ради российского рынка они точно что-то придумают. У японцев закупят, например. Китай активно осваивает локальную сборку авто в России – здесь также можно подкрутить преференции для дизелей.

Что мы получим в итоге?

Даже если доля машин на тяжелом топливе поднимется с нынешних 6 процентов до 20-25, это станет настоящим прорывом. Особенно, если эти автомобили будут от российских заводов. Солярку перестанут экспортировать в таких объемах за границу, а бензин выйдет из категории дефицитных. Все-таки из легких фракций нефти можно сделать гораздо больше полезного, чем банальный бензин, сжигаемый в камерах внутреннего сгорания.

- Евгений Федоров

Обсудим?

Смотрите также: